地震前兆指地震发生前出现的异常现象,如地震活动、地表的明显变化以及地磁、地电、重力等地球物理异常,地下水位、水化学、动物的异常行为等。

地震前观测:大气异常如久旱未雨

地震前,尤其是大震前,往往会出现多种反常的大气物理现象,如怪风、暴雨、大雪、大旱、大涝、骤然增温或酷热蒸腾等。与此相应的温度、气压、温度的变化,会使人体感到不适。

1966年2月5日,云南东川发生6.5级地震的前三日连续有霾,震前一日霾的浓度最大;1971年3月23日新疆乌什发生6.3级地震前几天,雾气腾腾,灰尘满天。

大震前的各种大气异常现象,近年来有很多报导,可以说,临震大气物理现象都不是孤立的,但由于地震前兆现象和气象本身的自然现象容易混淆,还必须进一步加强研究。

地震前观测:电磁场异常如收音机杂音很大

地震能引起电磁场的变化。一般认为磁场变化的原因有两个,一是地震前岩石在地应力作用下 出现“压磁效应”,从而引起地磁场局部变化;二是地应力使岩石被压缩或拉伸,引起电阻率变化,使电磁场有相应的局部变化。岩石温度的改变也能使岩石电磁性质改变。唐山地震前两天,距唐山200多公里的延庆县测雨雷达站和空军雷达站,都连续收到来自京、津、唐上空的一种奇异的电磁波。

地震前观测:井水喷出地面

大地震之前,震区范围的地下含水岩石在构造运动的过程中,受到强烈的挤压或拉伸,引起地下水的重新分布,出现水位的升降和各种物理性质和化学变化,使水变味、变色、混浊、浮油花、出气泡等。由于地下水与河流之间存在互相补给的关系,震前地下水的变化,也会引起河水流量的变化。

河北邢台区隆尧县马兰大队有三口水井,一口在村南,一口在村东,一口在村东北。1966年3月村南那口井突然向外喷砂,村东那口井井水突然冒气泡、翻油花,而村东北那口井井水突然变色。这三口井这么闹腾一阵之后,邢台发生了大地震。

大震预警现象:大自然的警报“地声”

在地震前数分钟、数小时或数天,往往有声响自地下深处传来,人们习惯称之为“地声”。

据调查,距1976年唐山7.8级地震震中100公里范围内,在临震前尚没入睡的居民中,有百分之九十五的人听到了震前的地声。在剧烈的地动到来前半个小时到几分钟内,震区群众听到了不同类型的地声。据后来人们回忆,有的听来犹如列车从地下奔驰而来,有的如狂风啸过,伴随飞沙走石、夹风带雨的混杂声,有的似采石放连珠炮般声响,在头顶上空炸开,或如巨石从高处滚落。这奇怪的声响和平日城市噪声全然不同。

当听到地声时,大地震可能很快就要发生了,所以可把地声看作警报,应该立即离开房屋,采取紧急防御措施,避免和减少伤亡损失。

大震预警现象:地光闪过

地光是地震前大自然向我们发出的警报。虽然时间很短,瞬时即逝,但当观察到这种地震前兆后,应该利用这个短短的时间,争分夺秒,立即采取防避措施,减免生命财产的伤亡损失。地光发生的原因有人认为是地震前地电和地磁异常,使大气粒子放电发光所致;也有人认为是放射性物质的射气流从地下的裂缝中射出,在低空引起大气电离,因而发光。

1976年5月29日20时23分和22时在云南的龙陵、潞西一带发生7.5级与7.6级两次强烈地震时,负责地震值班的同志观察到震区上空出现一条橘红色的光带,便当机立断,拉响了警报器,疏散人员,避免了重大伤亡。

地震前观测:动物异常现象

动物异常的原因很复杂,很多时候与地震之间没有任何关系,在观察宏观变化时,一定要注意识别真伪,并及时向地震部门报告,宁可信其有,不可信其无。

人民群众总结出这样的谚语:震前动物有预兆,抗震防灾要搞好。牛羊驴马不进圈,老鼠搬家往外逃;鸡飞上树猪拱圈,鸭不下水狗狂叫;兔子竖耳蹦又撞,鸽子惊飞不回巢;冬眠长蛇早出洞,鱼儿惊惶水面跳。家家户户要观察,综合异常做预报。

地震预警:

地震预警不是地震预测或预报。地震预警是指在地震发生以后,根据纵波和横波之间的时间差,和地震波“赛跑”,来赢取提前预警的时间。

地震发生最初时,跑得快的是强度较小的纵波,速度约每秒7公里,而破坏性更大的横波由于传播速度相对较慢(约每秒4公里)则会延后数十秒到达地表。深入地下的探测仪器检测到纵波后传给计算机,即刻计算出震级、烈度、震源等大致信息,有关部门可以抢在横波到达地面前10余秒通过电视和广播发出警报。电视广播依靠的是电磁波,它的速度比横波速度要快得多。预警体系的有效运转,依托于一个强大的地震监测网络,有资料表明,日本的地震台网是1000多台/万平方公里,密度相当高。

预警系统的原理决定了其提供的应急时间是有限的,一般在10秒左右。在这段时间内,我们可以停止高速列车、从电梯撤离、终止或保护关键仪器和设备、将人员撤离到安全地带等,但也仅限于此,不能把预警的作用一味夸大。事实上,预警与强地震波可能会同时出现。

越是接近震中,能提供预警的时间就越短;离震中越远,提供的预警时间越长,但意义也随之削弱。另外,地震预警因为求“快”,对地震大小、震源等信息的判断不一定完全准确。因此学界至今仍对地震预警持不同意见,支持方认为它能有效避免损失,反对方则认为它需要长期的人力物力投入,效果却有限。从长远看,加强房屋抗震设计,是更有效的抗震自救之道。

目前,仅有罗马尼亚、土耳其、墨西哥、日本和我国台湾省拥有投入使用的地震预警系统。一般来说,开发地震预警系统的地区,有如下特点:地震发生频繁;有较强经济实力;设防区域小,预警价值高。

部署地震预警系统,是一个整体的社会工程,并不是简单的技术问题,需要综合考虑科技因素、经济因素和社会因素。我国幅员辽阔,地震台网的密集程度不可能像日本那么密集,建立全国范围的预警机制也没有必要。国内也正在考虑在重点区域,例如地震多发带的高速列车沿线、人群密集处等方位建立预警机制。

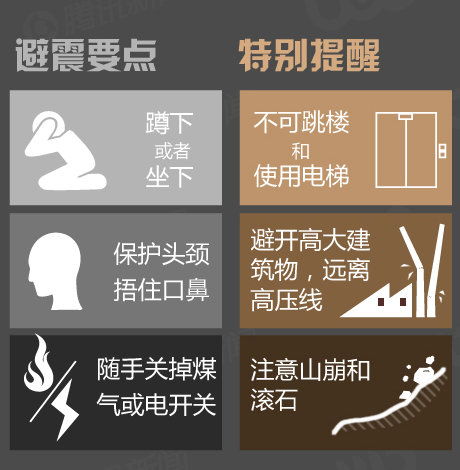

避震措施:

我们无法控制诸如地震这样的自然灾害,但是我们完全可以在日常生活中掌握些遭遇灾难时的自救方法,以便在危急关头尽可能地减少伤亡事件的发生。我们还要把学会的相关知识教给我们的家人、朋友。

发生有感地震应急行动:

有感地震是指发生的地震级别较低,有明显震感,没有造成破坏和重大破坏的地震。应急要点:

◆发生有感地震后,室内人员在震发瞬间不知道地震强弱的情况下,应迅速按预先选定的较安全的室内避震点分头躲避。

◆震后快速撤到室外,注意收听、收看电视台、电台播发的有关新闻,做好防震准备。

◆了解震情趋势,不听信、传播谣言,确保社会稳定。

发生破坏性地震应急行动

破坏性地震是指发生地震级别较大,造成一定的人员伤亡和建筑物破坏或造成重大的人员伤亡和建筑物破坏地震。

◆住平房的居民遇到级别较大地震时,如室外空旷,应迅速跑到屋外躲避,尽量避开高大建筑物、立交桥,远离高压线及化学、煤气等工厂或设施;来不及跑时可躲在桌下、床下及坚固的家具旁,并用毛巾或衣物捂住口鼻防尘、防烟。

◆住在楼房的居民,可以躲在内墙根、墙角、坚固的家具旁等容易于形成三角空间的地方;要远离外墙、门窗和阳台;不要使用电梯,更不能跳楼。

◆尽快关闭电源、火源。

◆正在教室上课、工作场所工作、公共场所活动时,应迅速包头、闭眼,在讲台、课桌、工作台和办公家具下边等地方躲避。

◆正在野外活动时,应尽量避开山脚、陡崖,以防滚石和滑坡;如遇山崩,要向远离滚石前进方向的两侧方向跑。

◆正在海边游玩时,应迅速远离海边,以防地震引起海啸。

◆驾车行驶时,应迅速躲开立交桥、陡崖、电线杆等,并尽快选择空旷处立即停车。

◆身体遭到地震伤害时,应设法清除压在身上的物体,尽可能用湿毛巾等捂住口鼻防尘、防烟;用石块或铁器等敲击物体与外界联系,不要大声呼救,注意保存体力;设法用砖石等支撑上方不稳的重物,保护自己的生存空间。

地震时切忌惊慌

我们感觉到的地震,大多数是有感、强有感地震,少数能造成轻微破坏,造成严重破坏的地震是极少数。因此,当遇到地震时切忌恐慌,要沉着冷静,迅速采取正确行动。特别在高楼和人员密集场所,就地躲避最现实。

◆不要跳楼

◆要相互关爱

◆人员密集场所不要拥挤

◆学生要听从指挥

震时是跑还是躲?目前多数专家普遍认为:在估计房屋不会倒塌的情况下,震时就近躲避,震后迅速撤离到安全的地方,是应急避震较好的办法。这是因为,震时预警时间很短,人又往往无法自主行动,再加之门窗变形等,从室内跑出十分困难;如果是在楼里,跑出来更几乎是不可能的。但若在平房里,发现预警现象早,室外比较空旷,则可力争跑出避震。